L’automobile et la vapeur.

Pendant l’été de 1884, les Parisiennes et Parisiens qui se promenaient sur l’Avenue de la Grande-Armée à Paris, découvraient un étrange spectacle. Montée sur quatre roues semblables à celles équipant les vélocipèdes, ces nouveaux objets de mode, une machine à vapeur entraînait en crachotant deux vénérables personnages.

Nouvelle voiture à vapeur de Dion-Bouton-Trépardoux. (La Nature, 1884). cliquer sur les images pour agrandir.

Par un article de Gaston Tissandier, célèbre chroniqueur scientifique, nous apprenions que cette "voiture automobile" était l’œuvre de Messieurs le comte A. de Dion, G. Bouton et C. Trépardoux.

Une astucieuse chaudière alimentée par du coke, délivrait de la vapeur dans deux cylindres. L’ensemble se déplaçait jusqu’à 40km/h sans bruit excessif ni échappement notable de vapeur ou de fumée.

L’année suivante, c’est un "phaéton" qui est livré par les mêmes constructeurs à la curiosité des parisiens.

"Phaéton" à vapeur de Dion-Bouton-Trépardoux. (La Nature, 1885)

Jusqu’à la fin du siècle d’autres véhicules légers à vapeur seront expérimentés, parfois chauffés au pétrole au lieu du coke. Vite concurrencés, ils resteront des curiosités et la vapeur, dans le siècle à venir n’actionnera que les locomotives.

De cette période se maintiendra cependant le terme de "chauffeur", encore employé aujourd’hui, pour désigner le conducteur d’une automobile, ou celui de "chauffard" dont un dictionnaire nous rappelle qu’il désigne "un mauvais conducteur ou un conducteur imprudent".

En ces années 1880, la vapeur doit affronter une concurrente dynamique : l’électricité.

Quand la fée électricité animait les tramways, les fiacres et les automobiles.

En 1881 s’était tenue à Paris la première exposition internationale de l’électricité. Evènement considérable ! Edison y présentait ses premières lampes à filament de carbone, le téléphone se donnait en spectacle sous forme d’un théâtrophone qui permettait d’écouter, à distance, les chœurs et orchestres de l’Opéra voisin. Surtout, les Parisiens faisaient de longues queues pour monter dans l’attraction du moment : le premier tramway électrique. Il circulait entre la Place de la Concorde et le Palais de l’Industrie à une vitesse de 30km/h qui procurait des émotions aux plus téméraires. Une dizaine d’années plus tard, les tramways électriques seront devenus une banalité à Paris.

Tramway électrique à l’Exposition Internationale d’Electricité de 1881.(La Nature, 1881)

Le tramway n’y était d’ailleurs pas une invention nouvelle : des voitures sur rail transportant de nombreux voyageurs et tractées par des chevaux circulaient déjà sur des lignes exploitées par plusieurs compagnies privées. Cependant, à partir de 1892, la préfecture de Paris autorisait les compagnies exploitantes à adopter des véhicules pourvus d’une traction autonome.

La "Compagnie générale des omnibus" qui exploitait les lignes Cours-de-Vincennes-saint-Augustin, Louvre-Versailles et Louvre-Saint-Cloud, choisissait alors des moteurs à air comprimé qui fonctionnaient déjà sur les tramways nogentais. Une méthode non polluante dont on parle à nouveau aujourd’hui.

La "Compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine" adoptait, pour sa part, la traction électrique sur les lignes qui lui étaient concédées à savoir : Madeleine-Saint-Denis, Neuilly-Saint-Denis, Saint-Denis-Châtelet. Ses élégantes voitures de 56 places disposaient d’une impériale couverte. Elles étaient autorisées à rouler à une vitesse de 12 km/h à Paris et de 16 km/h au-delà des fortifications.

Les voitures fonctionnaient sur batteries d’accumulateurs. La station centrale pour la charge des accumulateurs était établie à Saint Denis, au dépôt des tramways route de Gonesse. Un frein électrique puissant permettait d’arrêter le véhicule sur une distance de 3 mètres. Sécurité et respect de la qualité de l’air faisaient partie des impératifs du moment.

En 1898 la Compagnie exploitait une nouvelle ligne joignant République à Aubervilliers et à Pantin. L’alimentation se faisait par accumulateurs en ville et par trolleys aériens extra muros. L’usine d’alimentation électrique se trouvant à Aubervilliers.

Tramway entre paris et Aubervilliers. (La Nature 1898)

Les accumulateurs électriques alimentant les rames ne pourraient-ils pas également alimenter des fiacres sans chevaux ?

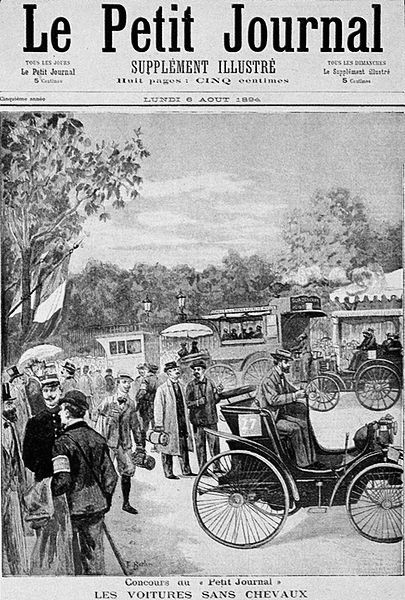

En 1898 l’Automobile-Club de France, qui avait été créé trois ans plus tôt par le comte de Dion et le baron de Zuylen, organisait un concours de "voitures de place automobiles". Sur les douze inscrites, onze sont électriques, une seule utilise le pétrole. Ce véhicule, présenté par la maison Peugeot, était d’emblée rejeté. Même s’il circule plus vite que ses concurrents, sa consommation d’essence, denrée rare à l’époque, est jugée excessive : 16,5 litres pour 60 kilomètres soit 25 litres pour un service journalier. "A défaut d’autre cause, et sans parler des inconvénients propres au moteur à essence de pétrole", ce chiffre seul semblait justifier le refus des organisateurs.

Le jugement est sévère : "Il semble désormais acquis par l’expérience que le fiacre à moteur à essence de pétrole ne saurait constituer un système d’exploitation de voitures publiques dans une grande ville". Une opinion que beaucoup de citadins partageraient volontiers aujourd’hui.

Par contre, côté électricité, on déroule le tapis rouge : "Nous ne saurions entrer ici dans tous les détails de ce concours qui a été pour tous, constructeurs, initiés et profanes, une révélation et un enseignement des plus précieux, une expérience de longue haleine dont profitera l’industrie des voitures électro-mobiles".

Véhicules de place électriques au concours de l’Automobile-Club de France. (La Nature 1898).

L’idée de fiacres électriques est mise en œuvre par la Compagnie Générale des Voitures qui avait elle-même participé au concours. Une usine est construite à Aubervilliers pour la construction des véhicules mais aussi pour la confection et la charge des batteries qui les alimentent. Le système est ingénieux. Régulièrement les fiacres retournent à l’usine où ils échangent les batteries vides contre des batteries chargées.

Le changement de batteries à la Compagnie Générale des Voitures. La Nature 1899.

Bientôt se tiendra à Paris l’exposition universelle de 1900. L’entreprise espère pourvoir y faire circuler 1000 fiacres. Dans le même temps apparaissent les premières voitures électriques individuelles.

L’exposition de 1899 de l’Automobile-Club de France témoigne des progrès réalisés en dix ans. Les petites voitures électriques attirent le public. En particulier celle présentée par les constructeurs Vedovelli et Priestley.

Voiture électrique Vedovelli-Priestley. La Nature, 1899.

Conçue pour deux personnes, confortablement installées, elle peut en accueillir deux autres en déployant le tablier avant qui se transforme en siège. Mais c’est surtout sa locomotion qui innove. Les accumulateurs permettent de faire de 70 à 80 kilomètres et les constructeurs ont prévu la possibilité d’un trajet plus long. Ils ont installé dans le coffre "une usine de charge portative". Il s’agit d’un petit moteur à pétrole de Dion-Bouton actionnant une dynamo fournissant un courant de 10A sous 110V. On peut donc recharger les batteries à l’étape.

Plus innovante encore, la voiture de l’entreprise Pieper, de Liège qui fonctionne, à la fois, au pétrole et à l’électricité. Empruntons sa description au chroniqueur de La Nature :

"A l’avant de la voiture se trouve placé un faible moteur à pétrole à refroidissement par ailettes.

Entre ce moteur et la commande de mouvement aux roues arrière, une dynamo, pouvant jouer le rôle de moteur électrique, et reliée à une petite batterie d’accumulateurs. Au départ, par l’intermédiaire de la dynamo-moteur, et en empruntant une faible quantité d’énergie à la batterie d’accumulateurs, ont met en marche le moteur à pétrole.

Sommes-nous sur une pente ou à l’arrêt ; en un mot, n’avons-nous pas besoin de toute l’énergie disponible au moteur à pétrole, immédiatement ce dernier actionne la dynamo qui charge les accumulateurs.

Si, au contraire, nous sommes en montée, immédiatement et automatiquement la dynamo fonctionne comme moteur en empruntant de l’énergie à la batterie d’accumulateurs, et son action s’ajoutera à celle du moteur à pétrole. On peut de la sorte n’employer que deux moteurs de faible puissance, une batterie d’accumulateurs très réduite puisque leurs effets respectifs peuvent s’ajouter.

D’autre part, en cas d’avarie au moteur à pétrole, on peut facilement rentrer au logis en n’utilisant que la dynamo-moteur.

Il serait prématuré d’émettre une opinion sur l’avenir que peut avoir cette nouvelle combinaison ; attendons encore que l’expérience nous renseigne sur la véritable valeur de cette disposition. On peut penser cependant que l’adjonction de l’électricité au pétrole pourra être féconde dans beaucoup de circonstances".

Quel avenir pour cette combinaison ? Elle sera régulièrement sortie de l’oubli. Elle est encore d’actualité aujourd’hui avec les moteurs hybrides, considérés comme une solution possible à la pollution des villes. Comme les voitures totalement électriques, elle nous apparaît pourtant comme une nouveauté dans un monde où les moteurs à pétrole ont, depuis longtemps, fait oublier la traction électrique.

L’autre moteur.

En 1891 est présentée à Paris la "voiture à pétrole de MM. Peugeot". La nouveauté de ce véhicule est son moteur à essence de pétrole. Ce liquide, facilement vaporisable, a déjà été utilisé dans des cylindres où il remplaçait la vapeur d’eau. Ici, le principe est différent, il s’agit d’un moteur à combustion interne : c’est l’explosion du mélange de l’essence vaporisée et de l’air qui repousse le piston. Nous ne ferons pas ici l’historique ni la description de ces moteurs à deux ou quatre "temps". Celui qui équipe le véhicule Peugeot a été fabriqué par les ingénieurs Panhard et Levassor exploitant la licence du moteur inventé par l’ingénieur allemand Daimler.

Voiture à pétrole Peugeot. La Nature, 1891.

Testée sur un voyage aller et retour entre Valentigney, dans le Doubs, commune voisine de la ville de Audincourt où est installée la première usine Peugeot, et Brest, la voiture a effectué le voyage de 2047 kilomètres en 139 heures de marche effective, soit une vitesse moyenne proche de 15km/h. L’exploit résidait en particulier dans le fait qu’elle avait réalisé cette "diagonale", sur les routes empierrées empruntées par les charrettes et les diligences, et ceci sans aucun dommage mécanique. L’opération publicitaire avait parfaitement fonctionné et la carrière de ce nouveau véhicule semblait bien partie.

/image%2F0561035%2F20140324%2Fob_6b7b8e_003-vinci-dodecaedre-02.jpg)