Nous avons laissé Franklin au moment où il recevait de son ami Collinson le matériel nécessaire aux expériences électriques

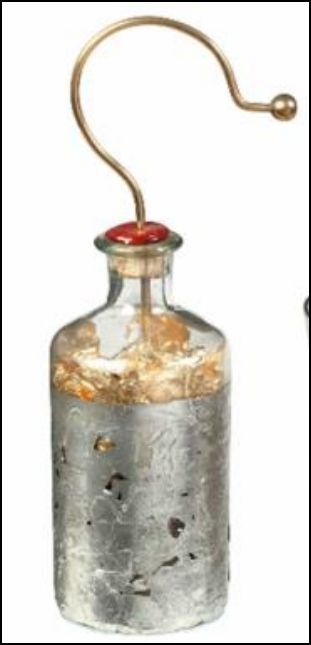

Un exemplaire de la fameuse bouteille de Leyde qui avait secoué l’Europe des badauds et des savants accompagne cet envoi (voir : Le premier condensateur : la bouteille de Leyde.).

Elle fera sauter le "Tout Philadelphie" pendant plusieurs mois.

La maison de Franklin où se font les expériences ne désemplit pas, à tel point que, pour préserver sa tranquillité, il doit faire fabriquer une série de répliques de ses appareils qui se répandent dans la ville. En même temps, il encourage l’un de ses voisins, particulièrement habile, à tirer profit de cet engouement en organisant des "spectacles électriques". Au programme : le baiser électrique. Deux jeunes gens placés sur un gâteau de cire sont électrisés, "s’ils approchent leurs lèvres ils seront frappés rudement". Ou encore : l’araignée électrique. Faite "d’un petit morceau de liège brûlé, avec les pattes de fil de lin et lestée d’un ou deux grains de plomb pour lui donner du poids", elle s’agite et se balance au bout de son fil de soie d’un conducteur à l’autre. Les séances ont également un caractère éducatif : Franklin a rédigé pour son ami un livret qui présente les manipulations dans un ordre permettant à tout auditeur de comprendre immédiatement l’interprétation des phénomènes présentés.

Tout cela se termine, parfois, par une fête comme celle de septembre 1748 sur la berge de l’une des deux rivières qui bordent Philadelphie :

" Entrant dans la saison des grandes chaleurs, pendant lesquelles les expériences électriques ne réussissent pas si bien, nous avons pris la résolution de terminer pour cette saison un peu gaiement par une partie de plaisir sur les bords du Skuykill. Nous nous proposons d’allumer de l’esprit de vin des deux côtés en même temps, en envoyant une étincelle de l’un à l’autre rivage à travers la rivière, sans autre conducteur que l’eau ; expérience que nous avons exécutée depuis peu au grand étonnement de plusieurs spectateurs. Nous tuerons un dindon pour notre dîner par le choc électrique devant un feu allumé avec la bouteille électrisée, et nous boirons aux santés de tous les fameux électriciens d’Angleterre, de Hollande, de France et d’Allemagne, dans des tasses électrisées, au bruit de l’artillerie d’une batterie électrique".

Plus sérieusement, Franklin informe son correspondant de l’usage scientifique qui a été fait de ce matériel. Cet "amateur" (il a quarante ans quand il aborde ses premières expériences) n’imagine pas le moins du monde qu’il va faire progresser une science dans laquelle de grands esprits ont déjà trouvé leurs limites.

En réalité, cette situation présente pour lui deux avantages. Le premier est celui de l’enthousiasme pour une matière si spectaculaire et surtout si nouvelle en Amérique. Le deuxième est celui de la liberté : loin des "maîtres", on expose ce que l’on tient pour ses propres idées sans se soucier de savoir si les voies empruntées ont déjà été explorées. La liberté se manifeste dans l’expérimentation, dans l’interprétation aussi bien que dans le vocabulaire.

Nous avons vu que, dès sa deuxième lettre à Peter Collinson datée du 11 juillet 1747, Franklin a introduit les notions de conducteur et de non-conducteur ainsi que la notion de charges négatives et de charges positives, notions et termes qui sont encore à la base de notre vocabulaire. Dans cette lettre également il décrit "l’étonnant effet des corps pointus, tant pour tirer que pour pousser le feu électrique".

C’est déjà une observation ancienne que les étincelles électriques apparaissent plus facilement au niveau des pointes plutôt que des parties arrondies d’un corps électrisé. C’est du nez de ses personnages que Stefen Gray tire les plus belles étincelles. Ce sont des barres de fer pointues qu’utilise l’Abbé Nollet pour produire ses effets les plus spectaculaires.

Franklin, pour sa part, observe qu’une pointe conductrice présentée à un corps chargé est susceptible de le décharger à distance. D’autre part il ne doute pas que la foudre et les étincelles électriques soient de la même nature. C’est donc en toute logique que, dans sa lettre à P.Collinson datée de 1749, il imagine l’utilisation de paratonnerres :

"Je me demande si la connaissance du pouvoir des pointes ne pourrait pas être de quelque avantage aux hommes pour préserver les maisons, les églises, les vaisseaux, etc... des coups de la foudre en nous engageant à fixer perpendiculairement sur les parties les plus élevées, des verges de fer aiguisées par la pointe comme des aiguilles, et dorées pour prévenir la rouille, et à attacher au pied de ces verges un fil d’archal (de laiton) descendant le long du bâtiment dans la terre, ou le long d’un des haubans du vaisseau et de son bordage jusqu’à fleur d’eau."

Les réflexions de Franklin ne laisseront pas son correspondant indifférent. Celui-ci ne ménagera pas ses efforts pour les faire connaître. Pourtant les scientifiques anglais feront peu de cas de cet amateur des colonies d’Amérique. Il faudra attendre deux ans pour qu’un résumé de ses lettres paraisse dans les publications de la Royal Society. Entre temps, M. Collinson s’était résolu à les faire publier lui-même sous la forme d’un petit fascicule qui commençait à bien se vendre.

La longue histoire du tonnerre.

La foudre a toujours terrorisé ou fasciné. Dans les religions antiques elle est le symbole de la puissance des dieux et l’instrument effrayant de leur justice. La tradition se maintient dans les cultes plus récents. Au siècle des lumières encore, on se préserve de la foudre en faisant sonner les cloches aux clochers des églises. En témoigne la relation publiée dans l’Histoire de l’Académie des Sciences (Recueil des savants étrangers de l’Académie Royale des sciences).

Nous sommes en avril de l’année 1718. M. Deslandes, son auteur, correspondant de l’Académie, est alors à Brest. Après plusieurs jours de pluie et d’orage, un coup de tonnerre extraordinaire ébranle toute la région.

"...enfin vint cette nuit du 14 au 15 qui se passa presque toute en éclairs très vifs, très fréquents et presque sans intervalle. Des matelots qui étaient partis de Landerneau dans une petite barque, éblouis par ces feux continuels, et ne pouvant plus gouverner, se laissèrent aller au hasard sur un point de la côte, qui par bonheur se trouva saine. A quatre heures du matin, il fit trois coups de tonnerre si horribles que les plus hardis frémirent.

Environ à cette même heure, et dans l’espace de côte qui s’étend depuis Landerneau jusqu’à Saint Paul de Léon, le tonnerre tomba sur 24 églises et précisément sur des églises où on sonnait pour l’écarter. Des églises voisines où on ne sonnait point furent épargnées.

Le peuple s’en prenait à ce que ce jour là était celui du Vendredi Saint où il n’est pas permis de sonner. M. Deslandes en conclut que les cloches qui peuvent écarter un tonnerre éloigné, facilitent la chute de celui qui est proche, et à peu près vertical, parce que l’ébranlement qu’elles communiquent à l’air dispose la nue à s’ouvrir.

Il eut la curiosité d’aller à Gouesnou, village à une lieue et demie de Brest, dont l’église avait été entièrement détruite par ce même tonnerre. On avait vu trois globes de feu de trois pieds et demi de diamètre chacun, qui s’étant réunis avaient pris leur route vers l’église d’un cours très rapide. Ce gros tourbillon de flamme la perça à deux pieds au-dessus du rez de chaussée, sans casser les vitres d’une grande fenêtre peu éloignée, tua dans l’instant deux personnes de quatre qui sonnaient, et fit sauter les murailles et le toit de l’église comme aurait fait une mine, de sorte que les pierres étaient semées confusément alentour, quelques-unes lancées à 26 toises, d’autres enfoncées en terre de plus de deux pieds.

Des deux hommes qui sonnaient dans ce moment là, et qui ne furent pas tués sur le champ, il en restait un que Monsieur Deslandes vit. Il avait encore l’air tout égaré, et ne pouvait parler sans frémir de tout son corps. On l’avait retrouvé plus de quatre heures après enseveli sous les ruines et sans connaissance. M. Deslandes n’en put tirer autre chose sinon qu’il avait vu tout d’un coup l’église toute en feu et qu’elle tomba en même temps. Son compagnon de fortune avait survécu 7 jours à l’accident, sans avoir aucune contusion, et sans se plaindre d’aucun mal que d’une soif ardente qu’il ne pouvait éteindre."

Chacun se fait de la Foudre une image adaptée à sa culture. L’homme du peuple ne peut douter qu’il s’agisse d’une manifestation divine. Le lettré imagine une accumulation dans les nuages de matières inflammables. On notera, cependant, que l’utilité de sonner les cloches, malgré la preuve évidente du danger, n’est absolument pas mise en doute. Ni par la population qui explique l’échec par le sacrilège commis un Vendredi Saint. Ni par le "savant" qui continue à considérer qu’un tonnerre éloigné aurait été écarté par les cloches.

Jusqu’à la fin du siècle, malgré les vigoureuses campagnes des autorités et l’interdiction régulièrement rappelée de sonner les cloches les jours d’orage, la pratique se poursuivra accompagnée de son cortège d’accidents.

Revenons à Franklin. Un particulier, dont l’Histoire a perdu le nom, traduit le livret de Franklin pour son propre usage. Ce texte tombe entre les mains du naturaliste Buffon qui demande au physicien Dalibard, membre de l’Académie des Sciences, d’en reprendre la traduction un peu bâclée et qui les publie. Ces deux savants ont alors l’idée d’une excellente campagne publicitaire. Ils chargent l’un de leurs amis, M. Delor, qui exploite un "cabinet de physique" place de l’Estrapade à Paris, d’organiser des séances publiques (et payantes) au cours desquelles sont présentées les fameuses "Expériences de Philadelphie". Le succès est foudroyant : on les répète dans les cabinets particuliers, on s’arrache le livret de Franklin. Paris et la France entière découvrent subitement des merveilles jusqu’alors confinées dans les salons de la noblesse et de la riche bourgeoisie. Franklin apparaît comme le seul inventeur de toute la science électrique.

La campagne n’est pas innocente : elle est orchestrée par les fidèles de Buffon qui ont choisi ce moyen pour éclipser le parti de Réaumur auquel est supposé appartenir Nollet. Les philosophes des "Lumières" ne sont pas exempts de ces calculs sournois. Dans ce combat entre "newtoniens" (Buffon et ses amis) et "cartésiens" ( Réaumur) tous les coups sont permis. Pour le moment il s’agit de balayer d’un revers de main tout l’apport théorique de Nollet en exaltant la clairvoyance de son rival américain :

"Un Quaker confiné dans un coin de l’Amérique, vient de démontrer à tous les savants de notre hémisphère que les phénomènes les plus beaux et les plus frappants de l’électricité leur avaient échappé et qu’ils étaient bien éloignés d’avoir assez d’observations pour hasarder des systèmes. Il est surprenant qu’une matière tant de fois rebattue paraisse presque neuve entre ses mains. M. Franklin ne se contente pas de publier des expériences et des observations détachées ; il donne en même temps des vues si grandes et si étendues qu’elles nous font espérer de parvenir un jour à dévoiler un mystère qui importe plus à notre utilité qu’on ne se l’imagine ordinairement". (le Journal des Savants - mai 1752).

Le roi lui-même souhaite voir ces merveilles et bientôt la haute société parisienne se presse à St-Germain dans la maison de campagne que Monsieur le Duc d’Ayen a mise à la disposition de M. Delor pour sa présentation. Sa Majesté applaudit, c’est un triomphe.

Le succès rend hardi, la décision est prise de tenter le diable et, pour la première fois, de capter la foudre !

On trouve rarement dans les délibérations de l’Académie Royale des Sciences, un compte-rendu aussi vivant et aussi enthousiaste que celui lu le 13 mai 1752. M. Dalibard, le metteur en scène de l’expérience, y décrit l’évènement survenu trois jours plus tôt à Marly-la-ville. Dans un lieu écarté de cette commune, une longue tige a été dressée, conformément aux indications de Franklin. Elle est isolée du sol et terminée par une pointe de fer d’où descend un fil de laiton...

"Le mercredi 10 mai 1752, entre deux et trois heures de l’après-midi, le nommé Coiffier, ancien dragon, que j’avais chargé de faire les observations en mon absence, ayant entendu un coup de tonnerre assez fort, vole aussitôt à la machine, prend la fiole (une bouteille de Leyde qu’il souhaite charger) avec le fil d’archal, présente le tenon du fil à la verge, en voit sortir une petite étincelle brillante, et en entend le pétillement ; il tire une étincelle plus forte que la première et avec plus de bruit ! Il appelle ses voisins et envoie chercher M. le prieur. Celui-ci accourt de toutes ses forces ; les paroissiens voyant la précipitation de leur curé, s’imaginent que le pauvre Coiffier a été tué du tonnerre ; l’alarme se répand dans le village : la grêle qui survient n’empêche pas le troupeau de suivre son pasteur. Cet honnête ecclésiastique arrive près de la machine, et voyant qu’il n’y avait point de danger, met lui-même la main à l’œuvre et tire de fortes étincelles. La nuée d’orage et de grêle ne fut qu’une demi-heure à passer au zénith de notre machine, et l’on n’entendit que ce seul coup de tonnerre. Sitôt que le nuage fût passé et qu’on ne tira plus d’étincelles de la verge de fer, M. le prieur de Marly fit partir le sieur Coiffier lui-même, pour m’apporter la lettre suivante, qu’il m’écrivit à la hâte..."

Le récit du prieur laisse planer un doute, n’y aurait-t-il pas quelque chose de diabolique là-dessous ?

"En revenant de chez Coiffier j’ai rencontré Monsieur le Vicaire, Monsieur de Millet et le maître d’école, à qui j’ai rapporté ce qui venait d’arriver : ils se sont plaints tous les trois qu’ils sentaient une odeur de soufre qui les frappait davantage à mesure qu’ils approchaient de moi : j’ai rapporté chez moi la même odeur, et mes domestiques s’en sont aperçus sans que je leur ait rien dit.".

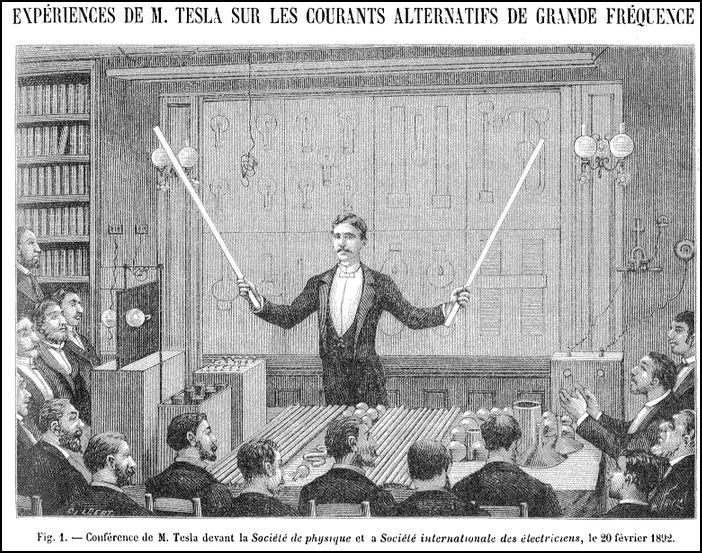

Expérience de Marly (Les Merveilles de la Science)

Une semaine plus tard M. Delor reprend cette expérience à Paris. Parmi les assistants se trouve un jeune physicien, Guillaume Mazéas. Bibliothécaire de la Maison de Noailles, il s’occupe en particulier des collections scientifiques que le duc de Noailles et son fils le duc d’Ayen entretiennent.

Il se trouve, également, être le correspondant de Stephen Hales célèbre scientifique britannique et membre actif de la Société Royale de Londres. G. Mazéas perçoit immédiatement l’importance de l’évènement et en informe sans tarder la respectable société anglaise :

"Cette expérience nous fait conjecturer qu’une barre de fer placée sur un endroit élevé, et posée sur un corps électrique pourrait attirer l’orage et dépouiller le nuage de toute la foudre qu’il contient ; je ne doute pas que la Société Royale ne charge quelques-uns de ses membres de bien vérifier ces expériences et de pousser cette analogie encore plus loin..."

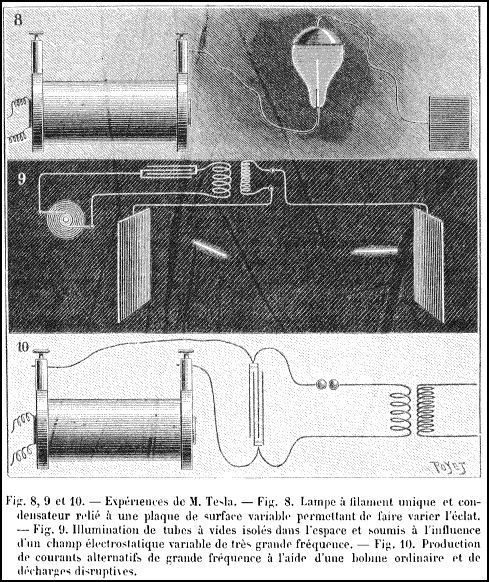

A Paris la fièvre expérimentale ne s’est pas apaisée. On attend les orages avec impatience pour expérimenter des dispositifs nouveaux. Dans une lettre du 14 juin, Guillaume Mazéas décrit celui qui a été utilisé une semaine plus tôt : une perche de bois de trente pieds (environ dix mètres) de hauteur est dressée. A l’extrémité de la tige, un tube de verre isolant est suivi d’un long tuyau de fer blanc qui supporte une pointe de fer d’environ 6 pieds (deux mètres). De la pointe de fer part un fil de laiton qui descend jusque dans l’intérieur de la maison. Les assistants peuvent alors commodément approcher les mains ou tout autre objet de l’extrémité du fil. Avec un tel dispositif, on ne s’étonne pas de sentir une certaine inquiétude parmi les spectateurs :

"Dès les premiers coups de tonnerre, nous sentîmes les commotions de la matière électrique ; on tira des étincelles et il y eut des temps où les commotions étaient si fortes qu’elles étaient accompagnées d’une douleur très vive ; je suis même persuadé que si le tuyau de fer blanc avait eu le triple ou le quadruple de surface on n’aurait point impunément touché la barre de fer... La crainte qui s’empara de plusieurs dames qui étaient présentes empêcha de continuer et on fut même obligé d’ôter la barre et tout l’appareil"

L’imprudence de ces premiers expérimentateurs est sans bornes. Guillaume Mazéas est l’un des plus intrépides. Le 29 juin, il adresse un nouveau courrier à Londres. Un orage a éclaté le 26, une perche a été dressée :

"Le fil d’archal qui pendait à l’extrémité de cette perche entrait dans ma chambre et de là dans un corridor de 30 pieds de long ; le magasin de l’électricité était dans ma chambre, et le fil de fer venait encore s’y rendre après plusieurs détours. J’avais tellement disposé ce fil, que sans quitter mon lit si l’orage arrivait la nuit, ou sans quitter mon travail, s’il arrivait le jour, je pouvais observer tout ce que je m’étais proposé.".

Et Guillaume Mazéas d’imaginer toutes sortes d’expériences, y compris de tuer des animaux en utilisant la foudre captée et tout cela "sans sortir de sa chambre et même étant au lit". Deux lettres encore : le 12 juillet de Saint-Germain-en-Laye, le 29 août de Paris. Celle-ci, sera la dernière de la saison : "Comme l’année commence à tendre vers sa fin, je crois que ces observations seront les dernières pour 1752, époque qui sera toujours bien célèbre pour les amateurs de l’électricité".

Guillaume Mazéas : montage pour étudier la foudre "même la nuit étant au lit" (Abbé Nollet, Lettres sur l’électricité, Paris, Guérin frères, 1753)

Ce sont en tout cinq lettres qui seront ainsi adressées par Guillaume Mazéas à la Royal Society. Celle-ci ne restera pas, cette fois, indifférente. La première lettre du 20 mai sera lue en séance publique dès le 28 mai, les suivantes lors de la séance du 23 novembre. Publiées, elles constitueront la relation quasi officielle des évènements survenus en France. Dans le même numéro des "Philosophical Transactions" on trouvera, sur le même sujet, une lettre de l’abbé Nollet qui n’aura pas su devancer son jeune collègue ainsi que le compte rendu de la même expérience faite à Berlin. Enfin, une lettre de Franklin lui-même, décrivant le fameux cerf-volant souvent présenté comme le premier paratonnerre.

"De Philadelphie, le 19 octobre 1752.

Comme il est souvent fait mention dans les nouvelles publiques d’Europe du succès de l’expérience de Philadelphie, pour tirer le feu électrique des nuages par le moyen de verges de fer pointues élevées sur le haut des bâtiments, etc... les curieux ne seront peut-être pas fâchés d’apprendre que la même expérience a réussi à Philadelphie, quoique faite d’une manière différente et plus facile, voici comment.

Faites une petite croix de deux minces attelles de sapin, ayant les bras de longueur suffisante pour atteindre aux quatre coins d’un grand mouchoir de soie bien tendu, liez les coins de ce mouchoir aux extrémités de la croix : cela vous fait le corps d’un cerf-volant, en y adaptant une queue, une bride et une ficelle il s’élèvera en l’air comme ceux qui sont faits de papier ; mais celui-ci étant de soie, est plus propre à résister au vent et à la pluie d’un orage, sans se déchirer. Il faut attacher au sommet du montant de la croix un fil d’archal très pointu qui s’élève d’un pied au moins au-dessus du bois.

Au bout de la ficelle, près de la main, il faut nouer un cordon ou un ruban de soie et attacher une clef à l’endroit où la ficelle et la soie se rejoignent.

Expérience de Franklin (Les Merveilles de la Science)

Il faut élever ce cerf-volant lorsqu’on est menacé de tonnerre, et la personne qui tient la corde doit être en dedans d’une porte ou d’une fenêtre, ou sous quelque abri, en sorte que le ruban ne puisse pas être mouillé, et l’on prendra garde que la ficelle ne touche pas les bords de la porte ou de la fenêtre. Aussitôt que quelques parties de la nuée orageuse viendront à passer sur le cerf-volant, le fil d’archal pointu en tirera le feu électrique, et le cerf-volant avec la ficelle sera électrisé ; les filandres lâches de la ficelle se dresseront en dehors de tous côtés et seront attirés par l’approche du doigt. Et quand la pluie aura mouillé le cerf-volant et la ficelle, de façon qu’ils puissent conduire librement le feu électrique, vous trouverez qu’il s’élancera en abondance de la clef à l’approche de votre doigt. On peut charger la bouteille à cette clef, enflammer les liqueurs spiritueuses avec le feu ainsi ramassé, et faire toutes les autres expériences électriques qu’on fait ordinairement avec le secours d’un globe, ou d’un tube de verre frotté. Et par ce moyen l’identité de la matière électrique avec celle de la foudre est complètement démontrée."

Il faut croire que les nuages avaient porté d’un continent à l’autre l’idée du cerf-volant car M. de Romas, assesseur au présidial de Nérac, près de Bordeaux, décide à son tour, sans rien savoir de l’expérience de Philadelphie, de lancer un cerf-volant dans un ciel d’orage. Il a, dit-il, trouvé une idée qui lui permette d’élever un corps conducteur à plus de 600 pieds au-dessus du sol sans qu’il lui en coûtât "même six francs". C’est un jeu d’enfant : "il s’agit de faire un cerf volant et d’attendre les premiers nuages".

Le récit de Franklin, très général, ne dit rien ni du lieu, ni du moment, ni des incidents ayant accompagné son expérience du cerf-volant, au point que certains commentateurs ont pu douter qu’elle ait même réellement été réalisée (voir : Le cerf-volant de Benjamin Franklin un mythe de plus ?).

De Romas, par contre n’est pas avare en détails expérimentaux et nous livre un récit riche en rebondissements.

Son premier essai est décevant. Bien qu’il ait plu et que la ficelle soit mouillée, aucune électricité n’est perçue. De Romas perfectionne son montage. Il huile le papier du cerf-volant et garnit la ficelle, d’un bout à l’autre, d’un mince fil de cuivre enroulé en spirale. L’extrémité de ce fil, proche du sol, est liée à un tuyau de fer blanc et abritée sous un auvent.

L’ensemble est lancé le 7 juillet 1753. L’effet est d’abord peu concluant mais après que l’électricité eut "langui pendant quelques moments, elle se manifesta assez belle". Le récit de De Romas devient alors celui d’une belle aventure :

"Dès lors chacun reprenant sa première gaîté revint au même exercice, les uns avec les doigts à nu, les autres avec des clefs, plusieurs avec leurs épées, certains avec leurs cannes et leurs bâtons ; et moi ayant voulu en faire de même un instant après avec la jointure du médius de la main droite, je reçus une commotion si terrible, que je la sentis dans tous les doigts de la même main, au poignet, au coude, à l’épaule, au bas-ventre, aux deux genoux et aux malléoles des pieds ; tellement que je ne crois pas que celle qu’on ressent en faisant l’expérience de Leyde par le moyen du meilleur globe, avec deux bouteilles de la façon du Docteur Bevis, ou avec la fiole vide d’air de M. l’abbé Nollet, ait jamais été aussi terrible."

Plusieurs des assistants qui virent les mouvements convulsifs que je fis, s’aperçurent bien que le coup était très violent ; cependant sept à huit d’entre eux ne craignirent pas de s’y exposer, ils se donnèrent la main comme dans l’expérience de Leyde, mais sans former un circuit, car il ne pouvait pas se faire, puisqu’il n’y avait pas de bouteille, de quoi d’ailleurs je me serais bien donné garde ; et il arriva que la commotion se fit sentir jusqu’aux pieds de la cinquième personne".

Expérience de De Romas (Les Merveilles de la Science)

L’incident conseille la prudence. M. de Romas n’approche plus du tuyau de fer-blanc qu’un conducteur isolé par un manche de verre et relié au sol par une chaîne et qu’il désigne par le nom "d’excitateur". Les étincelles qu’il tire alors du tuyau de fer-blanc sont de véritables traits de feu :

"Je puis dire que ce n’étaient plus des étincelles ; car peut-on donner ce nom à des lames de feu qui partaient à la distance de plus de un pied de roi, qui avaient trois pouces de longueur au moins sur trois lignes de diamètre, et dont le craquement se faisait entendre à plus de deux cents pas ? ".

Personne n’a encore approché la foudre de si près et on comprend aisément la peur rétrospective de De Romas qui conseille de ne jamais approcher du cerf-volant un conducteur qui ne serait pas muni d’un manche isolant : " j’aurais à me reprocher, s’il arrivait quelque funeste accident, de ne pas avoir donné ces avertissements".

Il est vrai que tous ces expérimentateurs font preuve d’une belle témérité. Une telle inconscience annonce quelques accidents. Tel celui, survenu à un "électriseur" de Florence, que relate l’abbé Nollet dans une lettre adressée à Marie-Ange Ardinghelli, l’une de ses correspondantes italiennes. L’homme, affairé autour d’un paratonnerre, est surpris par un éclair et reçoit une fraction de la décharge électrique. Jamais "l’expérience de Leyde ne lui avait donné une si forte secousse". Nollet se souvient qu’il est abbé : ses conseils de prudence prennent le ton du prêche :

"Vous voyez mademoiselle que cela se passe de badinage : d’expérience en expérience nous sommes parvenus à toucher le feu du ciel, mais si par ignorance ou par témérité nos mains profanes en abusent, nous pourrions bien nous en repentir, et que serait-ce, si quelque fâcheux accident nous causait des remords, et si dévorés par des regrets superflus, nous allions réaliser le Prométhée de la fable et son vautour"

Mort de Richmann (Les Merveilles de la Science)

Ses craintes s’avèrent, hélas, fondées. On lit dans les publications de l’Académie des Sciences de l’année 1753 l’avis suivant :

"Le 6 août 1753, M. Richmann de l’Académie Impériale de Pétersbourg et professeur de physique expérimentale dans la même ville, fut tué en examinant de trop près un appareil qu’il avait dressé pour recevoir l’électricité des nuées orageuses. Le sieur Sokolov, graveur de l’Académie qui était alors avec lui, et l’aidait à faire les expériences, a dit qu’il avait vu un globe de feu bleuâtre, gros comme le poing, s’élancer de l’appareil vers le front de M. Richmann qui en était alors éloigné d’environ un pied. M. Sanchez, qui a écrit cet accident à M. l’Abbé Nollet, dit qu’à l’inspection du cadavre on remarqua extérieurement des traces de brûlures."

Les dieux avaient fait payer aux hommes le prix de leur audace.

La tragédie cède la place à la comédie : les gazettes nous décrivent de petits marquis dressant leurs épées vers les nuées orageuses pendant que leur compagnes font du paratonnerre l’un des accessoires de la mode vestimentaire. Les parapluies des élégantes s’ornent alors d’une pointe dorée reliée à une chaîne descendant jusqu’au sol. Les chapeaux, eux-mêmes, subissent la même transformation. La chronique ne dit pas si un jour un tel montage a attiré la foudre sur sa propriétaire.

La mode paratonnerre (Les Merveilles de la Science)

Il faut plus de temps pour que le paratonnerre devienne un des éléments du paysage urbain. Plutôt que de protéger de la foudre on le soupçonne de l’attirer. Un procès est resté célèbre : celui qui eut pour cadre la petite ville de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais.

Charles Dominique de Vissery de Bois-Valé, ancien avocat passionné de physique, avait résolu d’installer un paratonnerre sur sa demeure. Hélas, l’honnête homme, qui souhaitait protéger ses concitoyens du tonnerre, s’attira les foudres de la population environnante. Les échevins de Saint-Omer, à qui était parvenue une pétition, ordonnèrent à Vissery de démonter son installation. Il est vrai que celui-ci s’était montré peu soucieux de ses voisins et n’avait pas hésité à fixer le fil relié à la terre sur le mur de ces derniers.

Mais l’ancien avocat n’accepte pas une sentence qui donne raison aux "préjugés provinciaux" contre les "vérités de la science". Le procès qu’il intente en appel tourne à son avantage : il est autorisé à maintenir son paratonnerre. Cet évènement aurait certainement été oublié si le jeune avocat qui s’était illustré dans cette défense n’avait pas fait à cette occasion le premier pas de sa vie publique. Cet avocat se nommait Robespierre.

Peu à peu, cependant, les édifices publics, les navires s’équipent. Franklin dont la renommée est enfin reconnue par ses compatriotes est admis à la Royal Society.

Une période de l’histoire de l’électricité s’achève. L’électricité n’est plus une aimable affaire de salons. L’idée que dans la matière se cache une formidable réserve d’énergie a percé à la conscience du monde savant aussi bien qu’à celle du public. L’espoir de capter celle que la nature concentre dans les nuages n’a certes pas été suivi d’effets mais au moins sait-on s’en protéger.

Dans le demi-siècle qui suit la connaissance piétine. Il faudra attendre le début du 19ème siècle et la découverte de la pile électrique par Galvani et Volta pour que s’ouvre un nouveau chapitre : celui du courant électrique et de ses effets. Entre temps, Coulomb aura donné à l’électricité ses lettres de noblesse académique en établissant la loi mathématique de l’attraction et de la répulsion.

Voici un ouvrage à mettre entre toutes les mains, celles de nos élèves dès les classes de premières S et STI de nos lycées, et entre les mains de tous les futurs enseignants de sciences physiques et de physique appliquée (tant qu’il en reste encore !).

L’auteur est un collègue professeur de sciences physiques, formé à l’histoire des sciences, et formateur des enseignants en sciences dans l’académie de rennes. Bref quelqu’un qui a réfléchi tant à l’histoire de sa discipline qu’à son enseignement et sa didactique, et cela se sent.

Le style est fluide et imagé, bref plaisant au possible...

...voici donc un bon ouvrage permettant de se construire une culture scientifique sans l’âpreté des équations de la physique.

extrait du commentaire paru dans le Bulletin de l’Union des Physiciens.

/image%2F0561035%2F20140324%2Fob_6b7b8e_003-vinci-dodecaedre-02.jpg)