Gérard Borvon

(première mise en ligne,15/08/2018)

"C'est un fait connu, & sans doute depuis longtemps, qu'une chambre, qu'un carrosse, une couche, sont plus fortement chauffés par le soleil, lorsque ses rayons passent au travers de verre ou de châssis fermés, que quand ces mêmes rayons entrent dans les mêmes lieux ouverts & dénués de vitrage. On sait même que la chaleur est plus grande dans les chambres ou les fenêtres ont un double châssis."

/image%2F0561035%2F20230907%2Fob_36e4e9_heliometre-saussure-02.png)

C'est ainsi que Horace Bénédict de Saussure débutait une lettre, datée du 17 avril 1784, adressée, depuis Genève, au "Journal de Paris". Géologue et naturaliste né à Conches près de Genève, en 1740, Saussure est surtout connu pour ses excursions dans les Alpes et en particulier pour avoir été l'un des premiers à atteindre le sommet du Mont Blanc où il avait pu constater que la température d'ébullition de l'eau n'était plus que de 86° de notre échelle Celsius.

La chaleur est également l'un de ses premiers centres d'intérêt. C'est pourquoi ce phénomène d'élévation de la température derrière une vitre ne pouvait pas manquer d'attirer son attention.

"Lorsque je réfléchis pour la première fois à ces faits si connus, je fus bien étonné qu'aucun Physicien n'eût cherché à voir jusqu'où pouvait aller cette augmentation ou cette concentration de la chaleur", écrit-il.

Horace Bénédict de Saussure, l'héliothermomètre et l'effet de serre.

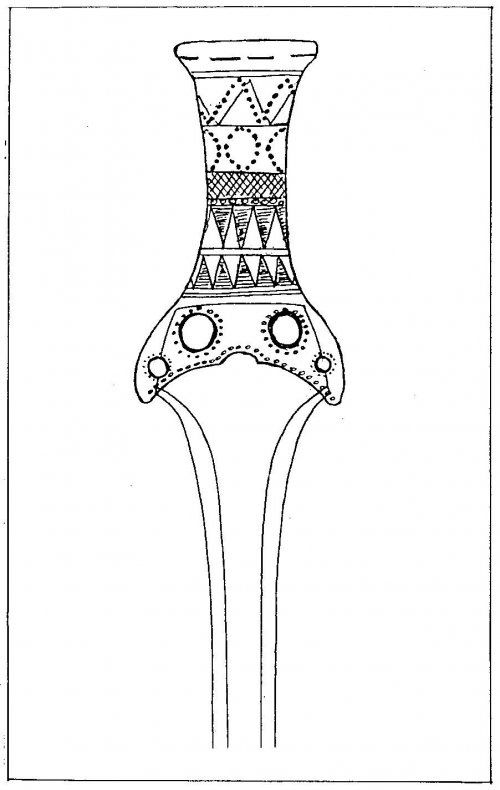

Il se propose donc de rendre compte d'une série de mesures qu'il a commencées dès 1767. Son dispositif expérimental, auquel il donne le nom d'Héliothermomète, est une "caisse en sapin d'un pied de longueur sur 9 pouces de largeur et de profondeur". Des études antérieures lui ont montré qu'un corps sombre absorbe mieux la chaleur, il choisit donc de tapisser l'intérieur de la boite "d'un liège noir épais d'un pouce" qui constitue par ailleurs un bon isolant thermique. Son couvercle est constitué de trois glaces "placées à un pouce et demi de distance l'une de l'autre". l'expérience demande de suivre la course du soleil de telle sorte que ses rayons entrent toujours dans la boite perpendiculairement à la vitre. Utilisant cette méthode, la plus grande température qui est atteinte est de 87,7°, "c'est à dire de plus de 8 degrés au dessus de la chaleur de l'eau bouillante". L'échelle utilisée est ici celle de Réaumur qui fixe à 80 degrés la température d'ébullition de l'eau. Prenant des mesures pour mieux isoler la boite, il obtiendra même des températures atteignant 128°R soit 160°C.

Voilà pour l'observation.

"Quant à la théorie, écrit-il, elle me paraît si simple, que je ne crois pas qu'elle ajoute beaucoup à la gloire de celui qui la développera". Il se souvient que "l'immortel Newton" a prouvé que les corps sont réchauffés par la lumière qu'ils absorbent. L'explication lui paraît donc évidente :

"Sans décider si les rayons du soleil sont eux-mêmes du feu, ou s'ils ne font qu'imprimer au feu contenu dans les corps un degré de mouvement qui produit la chaleur, c'est un fait qu'ils les réchauffent. C'est un fait tout aussi certain, que quand le corps sur lesquels ils agissent est exposé en plein air, la chaleur dont ils le pénètrent lui est en partie dérobée par les courants qui règnent dans l'air, & par ceux que cette chaleur produit elle même, Mais si ce corps est situé de manière à recevoir ses rayons sans être accessible à l'air, il conserve une plus grande proportion de la chaleur qui lui est imprimée".

La météorologie mesure aujourd'hui l'importance des phénomènes de convection pour les échanges de chaleur dans les fluides, en particulier dans l'atmosphère ou dans les océans. Saussure les avait déjà bien analysés en constatant que dans une boite vitrée, fermée et isolée, l'air conservait sa chaleur car il ne pouvait y avoir d'échange avec l'air extérieur plus froid. Bien imaginées aussi les applications possibles de son montage expérimental.

"Quant aux applications, je m'en suis aussi occupé", écrit-il, Comme je ne me flattais pas de fondre des métaux, je ne pensais qu'à faire servir cette invention à des usages qui ne demandent qu'une chaleur peu supérieure à celle de l'eau bouillante. Je voulais aussi éviter l'assujettissement et la perte du temps qu'entraîne la nécessité de présenter toujours la caisse au soleil à mesure que sa position change. Dans cette intention j'ai essayé d'employer des calottes de verre hémisphériques qui s'emboîtent les unes dans les autres".

L'idée se justifiait, la démarche témoignait d'un réel comportement scientifique. Hélas, le résultat escompté ne fut pas au rendez-vous et l'expérimentateur constate "qu'on ne pourrait pas même se flatter de faire cuire sa soupe dans cet appareil". Il préfère donc s'en tenir à sa caisse initiale qui en plus de pouvoir servir de "thermomètre solaire" serait apte, dit-il, à pratiquer des distillations ou toute autre opération qui ne demanderait pas "un degré de chaleur fort supérieur à celui de l'eau bouillante". Pourrait-il imaginer que deux siècles et demi plus tard de telles boites, d'une plus grande surface, au fond noirci traversé par des serpentins parcourus par un liquide caloporteur, seraient disposées sur les toits des maisons pour fournir à ses occupants l'eau chaude nécessaire à leur usage domestique. Son dispositif, qui avait mis en évidence ce que nous désignons aujourd'hui comme "effet de serre", est en effet devenu, par l'usage des panneaux solaires thermiques, une utilisation économe, intelligente et non-polluante du rayonnement solaire.

Jean Baptiste Joseph Fourier. De l'héliothermomètre à la température du globe terrestre.

Fourier (1768-1830) est d'abord connu comme mathématicien pour ses "séries", outil mathématique qu'il a d'abord appliqué à l'étude de la diffusion de la chaleur. En 1827 est publié dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Institut de France son "MÉMOIRE sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires". S'interrogeant sur l'influence de l'atmosphère sur la température du globe il fait une référence appuyée aux travaux de Saussure. On doit, dit-il au célèbre voyageur, une expérience qui apparaît très propre à éclairer la question". Il décrit avec précision l'instrument mis au point par Saussure. Celui-ci l'intéresse particulièrement par le fait qu'il a permis à son constructeur de "comparer l'effet solaire sur une montagne très élevée à celui qui avait lieu dans une plaine inférieure", montrant ainsi le rôle de l'épaisseur de l'atmosphère dans le phénomène.

"La théorie de cet instrument est facile à concevoir", dit-il. Comme Saussure il considère "que la chaleur acquise se concentre parce qu'elle n'est point dissipée immédiatement par le renouvellement de l'air". Il y ajoute une seconde raison qui nous rapproche d'une vision contemporaine largement vulgarisée :

"la chaleur émanée du soleil a des propriétés différentes de la chaleur obscure. Les rayons de cet astre se transmettent en assez grande partie au-delà des verres dans toutes les capacités et jusqu'au fond de la boite. Ils échauffent l'air et les parois qui le contiennent : alors la chaleur ainsi communiquée cesse d'être lumineuse; elle ne conserve que les propriétés communes de la chaleur rayonnante obscure. Dans cet état, elle ne peut traverser librement les plans de verre qui couvrent le vase ; elle s'accumule de plus en plus dans une capacité enveloppée d'une matière très-peu conductrice, et la température s'élève jusqu'à ce que la chaleur affluente soit exactement compensée par celle qui se dissipe".

Une dizaine d'années sépare ce texte de la présentation par Fresnel de sa théorie ondulatoire de la lumière. Cette "chaleur rayonnante obscure" attendra encore quelques années avant d'être qualifiée de "rayonnement infrarouge".

L'analogie avec l'atmosphère s'impose alors à Fourier. Le même phénomène expliquerait la température plus élevée dans les basses couches de l'atmosphère. Si les différentes couches de l'atmosphère restaient immobiles, elles se comporteraient comme des vitres. "la chaleur arrivant à l'état de lumière jusqu'à la terre solide perdrait tout-à-coup et presque entièrement la faculté qu'elle avait de traverser les solides diaphanes ; elle s'accumulerait dans les couches inférieures de l'atmosphère, qui acquerraient ainsi des températures élevées". Fourier n'ignore pourtant pas que l'air chaud s'élève et se mélange à l'air froid des altitudes mais il estime que ce phénomène ne doit pas altérer totalement l'effet de la lumière obscure "parce que la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer l'air, étant à l'état de lumière, qu'elle n'en trouve pour repasser dans l'air lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure".

Depuis Lavoisier on sait que l'air est un mélange de gaz, que signifie alors la perméabilité de l'air au rayonnement solaire ou à la "chaleur rayonnante obscure" ? Les différents gaz qui le composent ont-ils tous le même comportement ? C'est la question que se pose John Tyndall.

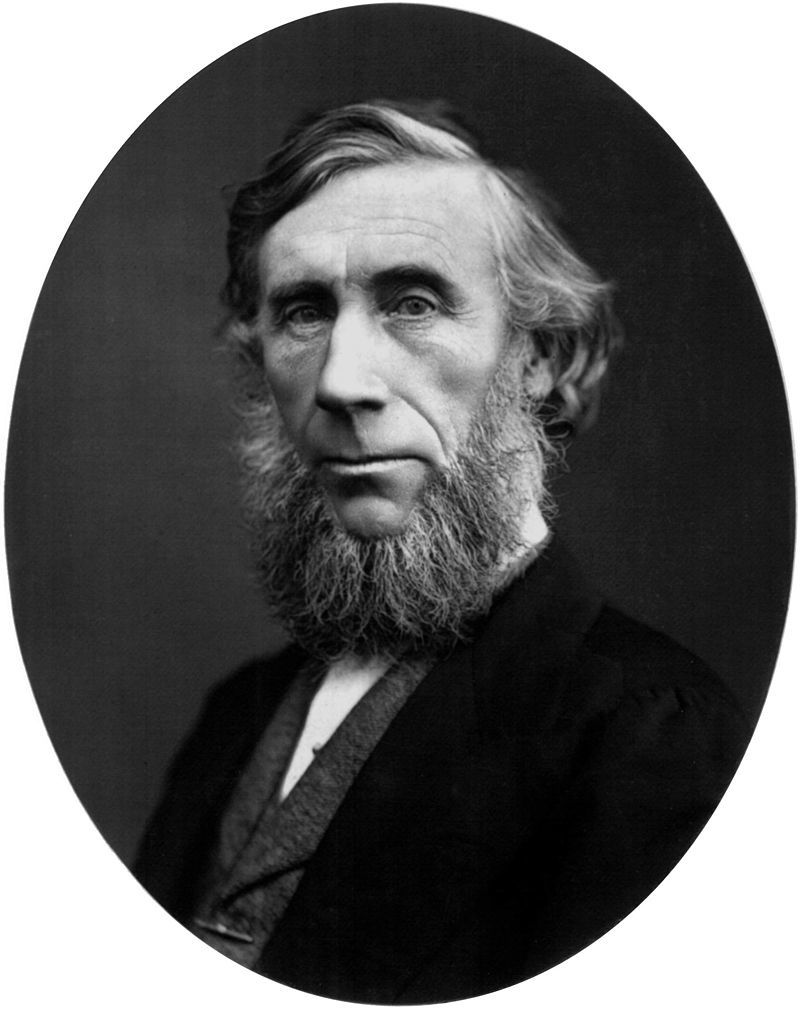

John Tyndall (1820-1893), le découvreur des gaz à "effet de serre".

John Tyndal est né en Irlande et y a vécu sa jeunesse. Autodidacte, comme Faraday dont il a été l'élève, ses travaux scientifiques lui valent une solide renommée, tant en Europe que dans les États d'Amérique. Excellent vulgarisateur, il donne, en 1864 à Cambridge, une conférence, sous le titre "La radiation", dans laquelle il expose ses travaux sur l'absorption des rayons lumineux par différents gaz. Sa traduction par l'Abbé Moigno est publiée en France dès l'année suivante. Son traducteur est enthousiaste : "Le motif de sa dissertation lui était imposé par l'immense retentissement de ses admirables découvertes dans le domaine des radiations lumineuses et caloriques. Il l'a traité avec une lucidité, une sobriété, une élégance, une aisance magistrales ; et nous ne nous souvenons pas d'avoir lu avec plus de plaisir d'autres dissertations scientifiques".

Le texte est court (64 pages) et l'éloge justifié. Il mérite d'être lu dans sa totalité. Qui le lirait y trouverait l'essentiel de ce que nous enseignent les climatologues aujourd'hui. Son exposé s'attache d'abord à établir l'existence de lumières invisibles à l’œil. Il est acquis, depuis Fresnel, que la lumière solaire est composée de multiples radiations. En particulier il s'intéresse à celle qu'il désigne sous le terme "d'ultra-rouge" et que nous désignons aujourd'hui comme "infra-rouge". Il expose comment son existence a été révélée par l'astronome britannique William Herschel. L'expérience est belle, elle mérite d'être rappelée.

"Forçant un rayon solaire à passer à travers un prisme, il le résolut dans ses éléments constituants, et le transforma en ce qu'on appelle techniquement le spectre solaire (souligné par lui). Introduisant alors un thermomètre au sein des couleurs successives, il détermina leur pouvoir calorifique, et trouva qu'il augmentait du violet, ou du rayon le plus réfracté, au rouge ou rayon le moins réfracté du spectre. Mais il ne s'arrêta pas là. Plongeant le thermomètre dans l'espace obscur au delà du rouge, il vit que, quoique la lumière eût entièrement disparu, la chaleur rayonnante qui tombait sur l'instrument était plus intense que celle que l'on avait mise en évidence à tous les points du spectre visible."

Mentionnant les travaux de Ritter et Stokes sur les "ultraviolets" Tyndall pouvait alors présenter le rayonnement solaire comme composé de "trois séries différentes".

-

des rayons ultra-rouges d'une très grande puissance calorique, mais impuissants à exciter la vision.

-

Des rayons lumineux qui déploient la succession suivante de couleurs : rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet

-

des rayons ultra-violets, impropres à la vision comme les rayons rouges, dont le pouvoir calorifique est très faible, mais qui en raison de leur énergie chimique, jouent un rôle très important dans le monde organique.

Suit un exposé sur la nature des radiations. Quel est le lien entre la chaleur dégagée dans un fil de platine chauffé au rouge ou au blanc par un courant électrique le traversant et la perception de cette lumière par l’œil ? Son compatriote Maxwell a émis récemment l'hypothèse selon laquelle la lumière serait une onde électromagnétique se déplaçant dans un hypothétique éther. Sa réponse est conforme au modèle. Il existe dit-il un "éther lumineux" qui comme l'air transmet les sons, est "apte à transmettre les vibrations de la lumière et de la chaleur". Ainsi "chacun des chocs de chacun des atomes de notre fil excite en cet éther une onde qui se propage dans son sein avec la vitesse de 300 000 kilomètres par seconde". C'est cette onde, reçue par la rétine, qui provoque chez nous la sensation de lumière.

Le chapitre qui suit a pour titre "Absorption de la chaleur rayonnante par les gaz". Son objet concerne particulièrement notre sujet, à savoir ce que nous désignons par "effet de serre".

"Limitant tout d'abord nos recherches au phénomène de l'absorption, nous avons à nous figurer une succession d'ondes issues d'une source de rayonnement et passant à travers un gaz. Quelques-unes de ces ondes viennent se heurter contre des molécules gazeuses et leur cèdent leur mouvement ; d'autres glissent autour des molécules, ou passent à travers leurs espaces intermoléculaires, sans obstacle sensible. Le problème consiste à déterminer si de semblables molécules libres ont à un degré quelconque le pouvoir d'arrêter les ondes de la chaleur, et si les différentes molécules possèdent ce pouvoir à différents degrés".

Le montage expérimental consiste en un plaque de cuivre chauffée jusqu'à incandescence. La lumière produite est transmise à un tube fermé par deux plaques de sel gemme "seule substance solide qui offre un obstacle presque insensible au passage des ondes calorifiques". Le tube peut être rempli de gaz divers sous la même pression de 1/30 d'atmosphère. La température y est mesurée par une "pile thermo-électrique", instrument d'une invention récente.

/image%2F0561035%2F20231123%2Fob_b33e75_effet-de-serre-absortion-gaz.JPG)

Les résultats sont publiés dans un tableau qui exprime les quantités de radiations absorbées respectivement par les différents gaz, "en prenant pour unité la quantité absorbée par l'air atmosphérique".

On y retrouve la plupart des gaz dont la nuisance nous préoccupe aujourd'hui. En particulier le dioxyde de carbone (acide carbonique), le protoxyde d'azote, l'acide nitreux.

Un dernier résultat "incroyable" !

Une dernière partie vient compléter ce tableau. Elle concerne l'étude "des vapeurs aqueuses de l'atmosphère dans leurs rapports avec les températures terrestres". L'importance des résultats mérite une mise en scène. Après les premières mesures effectuées sur différents gaz, "nous voici préparés à accepter un résultat qui sans ces préliminaires serait apparu complètement incroyable", annonce le conférencier.

Le nouveau gaz étudié n'est autre que la vapeur d'eau. C'est "un gaz parfaitement impalpable, diffusé dans toute l'atmosphère même les jours les plus clairs". La quantité de cette vapeur est infinitésimale comparée à la composition de l'air en oxygène et azote. Pourtant les mesures effectuées montrent que son effet est 200 fois supérieur à celui de l'air qui la contient. Ce fait, note-t-il, "entraîne les conséquences les plus graves relativement à la vie sur notre planète".

Conséquences les plus graves ? C'est exactement ce que seraient tentés de dire la plupart de nos contemporains mais John Tyndall y voit en réalité une chance. La chaleur du sol échauffé par les rayons du soleil se communiquent à l'atmosphère sous formes de ces ondes de lumière "ultra-rouges" de grande puissance calorique. L'air seul serait insuffisant pour les retenir. Heureusement, constate Tyndall "les vapeur aqueuses enlèvent leur mouvement aux ondes éthérées, s'échauffent et entourent ainsi la terre comme d'un manteau qui la protège contre le froid mortel qu'elle aurait sans cela à supporter".

Plus tard, dans sa conclusion, le constat prend des proportions lyriques. "La toile d'araignée tendue sur une fleur suffit à la défendre de la gelée des nuits ; de même la vapeur aqueuse de notre air, tout atténuée qu'elle soit, arrête le flux de la chaleur rayonnée par la terre, et protège la surface de notre planète contre le refroidissement qu'elle subirait infailliblement, si aucune substance n'était interposée entre elle et le vide des espaces célestes". Il en veut pour preuve que partout où l'air est sec (déserts, sommets des hautes montagnes) cela entraîne des températures diurnes extrêmes. Inversement "pendant la nuit, la terre rayonne sans aucun obstacle la chaleur vers ses espaces célestes et il en résulte un minimum de température très-basse".

La découverte est d'importance et il la revendique. S'il reconnaît à ses prédécesseurs, de Saussure, Fourier, Pouillet, Hopkins, d'avoir "enrichi la littérature scientifique" sur ce sujet, il fait le constat que ce n'est pas, à présent, à l'air, comme ils l'ont fait, qu'il faut s'intéresser mais à la vapeur d'eau qu'il contient.

Notons ici que, s'il cite Saussure, l'effet qu'il décrit n'a plus rien à voir avec celui d'une serre dans laquelle l'air chauffé par le soleil serait confiné. C'est donc de façon erronée que l'expression "effet de serre" continue à alimenter nos débats contemporains. D'où vient l'expression ? on la trouve utilisée par Arrhenius, dont nous verrons bientôt la contribution. "Fourier, écrit-il, le grand physicien français, admettait déjà (vers 1800) que notre atmosphère exerce un puissant effet protecteur contre la perte de chaleur par rayonnement. Ses idées furent plus tard développées par Pouillet et Tyndall. Leur théorie porte le nom de la théorie de la serre chaude (souligné par nous), parce que ces physiciens admirent que notre atmosphère joue le même rôle que le vitrage d'une serre". Si le terme retenu par le milieu scientifique est "forçage radiatif", l'image torride d'une serre est tellement plus parlante que son succès est assuré pour longtemps encore.

Ainsi donc la terre est protégée par la vapeur d'eau ? Nous sommes dans la première période du développement industriel de l'Europe, comment Tyndall pourrait-il imaginer que cet équilibre qui dure depuis des milliers d'années sera rompu dans le siècle à venir. Non pas essentiellement par la vapeur d'eau mais par le CO2. Que dit-il de ce gaz ? Il a déjà mesuré que son pouvoir d'absorption des rayons lumineux est près de 1000 fois supérieur à celui de l'air. Il constate également qu'il existe un nombre de rayons "pour lesquels l'acide carbonique est impénétrable". Il en fait même un moyen de mesure du taux de CO2 dans l'air expiré par les poumons. Mais il ne percevra pas son rôle prépondérant dans le réchauffement de l'atmosphère. Ce sera la contribution de Svante Arrhenius.

Svante Arrhenius.

Svante Arrhenius est né à Vik en Suède en 1859. Chimiste, Prix Nobel, les apprentis chimistes le connaissent par la loi concernant les vitesses des réactions chimiques à laquelle on a donné son nom. Les météorologues se souviennent d'abord de ses études sur l'absorption de la lumière infrarouge par la vapeur d'eau et le CO2. Son article "De l'influence de l'acide carbonique dans l'air sur la température au sol", publié en 1896, a été longtemps une référence. Même si ses calculs ont ensuite été contestés, son analyse a amené certains commentateurs à faire de Arrhenius "le père du changement climatique".

Utilisant des mesures faites par Frank Washington Very et Samuel Pierpont Langley sur le rayonnement lunaire, il déduit le pourcentage d'absorption du CO2 par notre atmosphère. Il prend alors conscience du fait que l'augmentation rapide de la consommation de charbon peut contribuer à augmenter cette quantité. "L'acide carbonique, écrit-il, forme une fraction si peu importante de l'atmosphère que même la consommation industrielle de charbon semble pouvoir y influer. La consommation annuelle de houille a atteint en 1907 1200 millions de tonnes et elle augmente rapidement". Il note que sa progression est régulière : 510 millions de tonnes en 1890, 550 millions de tonnes en 1894, 690 en 1899, 890 en 1904 et il estime donc que "la quantité répandue dans l'atmosphère puisse être modifiée, dans le cours des siècles, par la production industrielle" .

La combustion de ce charbon faisant augmenter le taux de CO2 dans l'atmosphère, il estime que si ce taux doublait, la température terrestre pourrait augmenter de l'ordre de 4°C.

Ce taux était alors de l'ordre de 300ppm (300 parties par million) et il n'imaginait pas ce doublement avant 3000 ans, c'est à dire le temps qu'il estimait nécessaire avant d'épuiser l'essentiel des ressources du sous-sol en charbon. Un siècle plus tard, ce taux a déjà dépassé 400ppm. Sans être trop pessimistes les scientifiques du Giec estiment que cette augmentation de température de 4°C pourrait être atteinte à la fin de ce siècle et nous alertent sur tous les bouleversements qui nous attendent !

Arrhenius, quant à lui, n'est pas inquiet. S'il pense aux générations futures c'est en considérant que cette augmentation de la température pourrait avoir pour elles un aspect bénéfique. Il l'affirme sans hésiter dans un ouvrage publié en 1907 dans lequel il présente sa vision de l'apparition et de l'évolution de la vie sur terre sous le titre "Worlds in the making; the evolution of the universe", traduit en France sous le titre "L'évolution des mondes" .

"Nous entendons souvent, écrit-il, des lamentations sur le fait que le charbon stocké dans la terre est gaspillé par la génération présente sans aucune pensée pour la future… Nous pouvons trouver une sorte de consolation dans la considération que ici, comme souvent, il y a un bénéfice d'un côté pour un dommage de l'autre. Par l'influence de l'accroissement du pourcentage de l'acide carbonique dans l'atmosphère, nous pouvons espérer profiter dans le futur d'un climat meilleur et plus équitable, spécialement en ce qui regarde les régions les plus froides de la terre. Dans le futur la terre produira des cultures beaucoup plus abondantes qu'actuellement, au profit de l'accroissement rapide de l'humanité."

Il a fallu moins d'un siècle pour que ce rêve d'un avenir radieux, du moins pour les habitants de l'hémisphère nord, se transforme en cauchemar pour l'ensemble de la planète Terre.

______________________________________________________

Il manquait une femme dans cette liste, un article du journal Reporterre vient combler ce vide.

/image%2F0561035%2F20230103%2Fob_d4e53d_euridice-foote.JPG)

Des années avant que les travaux sur le changement climatique accèdent à une reconnaissance internationale, Eunice Foote découvrait les prémices de l’effet de serre avec ses expériences maison.

Voir :

Claude Lorius. Un pionnier de l'étude du climat.

______________________________________________________________

Voir aussi :

Histoire du Carbone et du CO2. De l'origine de la vie au dérèglement climatique.

Extrait :

« CO2 - Élixir de vie et tueur du climat » est le titre d’une exposition présentée au musée Naturama de Aarau en Suisse à la charnière des années 2012 et 2013.

Élixir… le mot est fort. Il a été emprunté à l’arabe médiéval « al iksīr » désignant la liqueur d’immortalité des alchimistes ou la pierre philosophale supposée transformer le plomb en or.

Dans une première partie nous choisirons ce côté lumineux de l’histoire.

Nous découvrirons la suite de tâtonnements, de réussites et aussi parfois d’échecs, qui a fait prendre conscience de l’existence et du rôle de cet « élixir », le dioxyde de carbone et de ce joyau minéral, le carbone.

Tueur de climat. Qui peut encore le nier ? Et qui peut refuser de voir que la dangereuse augmentation du CO2 dans l’atmosphère, loin d’être une malédiction portée par ce gaz, est le résultat de l’emballement d’un monde industriel développé qui gaspille les ressources fossiles accumulées sur la planète au cours de millions d’années et les disperse sous forme d’objets inutiles et de polluants multiples.

Élixir ou poison, amour ou désamour… Le carbone et le dioxyde de carbone sont symboliques de cette chimie aux deux visages qui sont aussi ceux de la science en général.

/image%2F0561035%2F20231117%2Fob_82d3b2_thuillier-savant-illustre.jpg)

/image%2F0561035%2F20231116%2Fob_7747d0_a-69-01.JPG)

/image%2F0561035%2F20231107%2Fob_6b5f61_cassou.JPG)

/image%2F0561035%2F20231107%2Fob_c1423c_cassou-climat.JPG)

/image%2F0561035%2F20231028%2Fob_ad9ab6_rosnoen-epee.jpg)

/image%2F0561035%2F20231004%2Fob_768004_scientifique-rebellion-03.JPG)

/image%2F0561035%2F20231003%2Fob_f268e9_claude-lorius.jpg)

/image%2F0561035%2F20230925%2Fob_12fea4_jean-jouzel.jpg)

/image%2F0561035%2F20230908%2Fob_ff5a35_calorimetre-lavoisier.JPG)

/image%2F0561035%2F20230806%2Fob_fef9b5_remembrement.JPG)

/image%2F0561035%2F20230930%2Fob_519f72_remembrement-sur-tebeo.JPG)

/image%2F0561035%2F20230929%2Fob_e80851_remembremet-flg-01.jpg)

/image%2F0561035%2F20230930%2Fob_f6a8e7_manuel-de-construction-de-talus.jpg)

/image%2F0561035%2F20140324%2Fob_6b7b8e_003-vinci-dodecaedre-02.jpg)